Nicole Kramm Caifal, reportera gráfica, sobre su exposición Terricidio: “Quise visibilizar la resistencia de las mujeres en territorios devastados por la industria”

La muestra consta de una selección de fotografías, breves textos testimoniales y material audiovisual, a través de los cuales se narran los conflictos socioambientales que enfrentan diversas localidades de cuatro regiones del país, desde la mirada de mujeres, especialmente de comunidades indígenas. En conversación con País Circular, la realizadora Nicole Kramm Caifal cuenta cómo desarrolló este proyecto, cuál era su objetivo, los obstáculos que debió enfrentar y algunos de sus hallazgos. “Terricidio” estará abierta al público hasta el sábado 13 de abril en el espacio cultural Casa Palacio (Alameda 2133), donde este martes, a las 19.00 horas, se realizará un conversatorio con la documentalista y con la antropóloga Francisca Fernández Droguett, quien colaboró en el proyecto.

“Me encontré con el concepto de Terricidio y lo elegí porque es mucho más completo. Yo ocupaba el término Ecocidio, pero Terricidio engloba mucho más, porque también abarca el tema de la aculturación del pueblo mapuche, de los pueblos indígenas, del asesinato de la espiritualidad de la gente que habita los territorios, los antiguos, todo eso además de la destrucción total de los ecosistemas, de la Tierra, a causa de alguna industria o de las mismas personas”. De este modo la documentalista y reportera gráfica Nicole Kramm Caifal explica por qué escogió la palabra Terricidio como nombre de su más reciente exposición audiovisual, que incluye fotografías, videos y breves relatos recogidos en cuatro regiones del país, para dar cuenta de una serie de conflictos socioambientales a través de las vivencias de las mujeres de diversas localidades, especialmente de comunidades indígenas.

Kramm (34) cuenta que, si bien había escuchado el concepto, pudo entenderlo en profundidad gracias a un texto de la escritora y líder mapuche argentina Moira Millán, al que accedió cuando comenzaba a dar forma a su proyecto, por los años 2021 y 2022. Por ese entonces también se dio cuenta de que existía muy poco material audiovisual y visual sobre estos temas, que estaban tratados principalmente desde la academia y el activismo.

Consultada sobre el objetivo de la muestra, Kramm Caifal señala: “Quise visibilizar la resistencia de las mujeres en territorios devastados por la industria y, a la vez, provocar una reflexión, sobre todo en los jóvenes, inspirarlos para hacerse partícipes de la protección de la naturaleza, de la poca naturaleza nativa que nos queda. Que la gente vea lo que están haciendo hoy, que están cortando un cerro, que están botando un copihue, y que se dé cuenta de que puede hacer algo, puede ayudar desde alguna trinchera, como yo lo hago desde la comunicación porque es la herramienta que tengo”.

“Quise trabajarlo visualmente para que más personas entiendan lo que es el Terricidio, y eso involucraba viajar a muchos lugares para poder hacerlo carne en una fotografía, en una entrevista (…) Me hubiese encantado abarcar todo Chile, pero es un proyecto muy caro, así que finalmente elegí cuatro regiones: Coquimbo, Valparaíso, La Araucanía y Los Ríos”, comenta la documentalista, quien conversó con País Circular en el sótano del espacio cultural Casa Palacio, un lugar con paredes casi en bruto y un estilo industrial que escogió para montar su exposición.

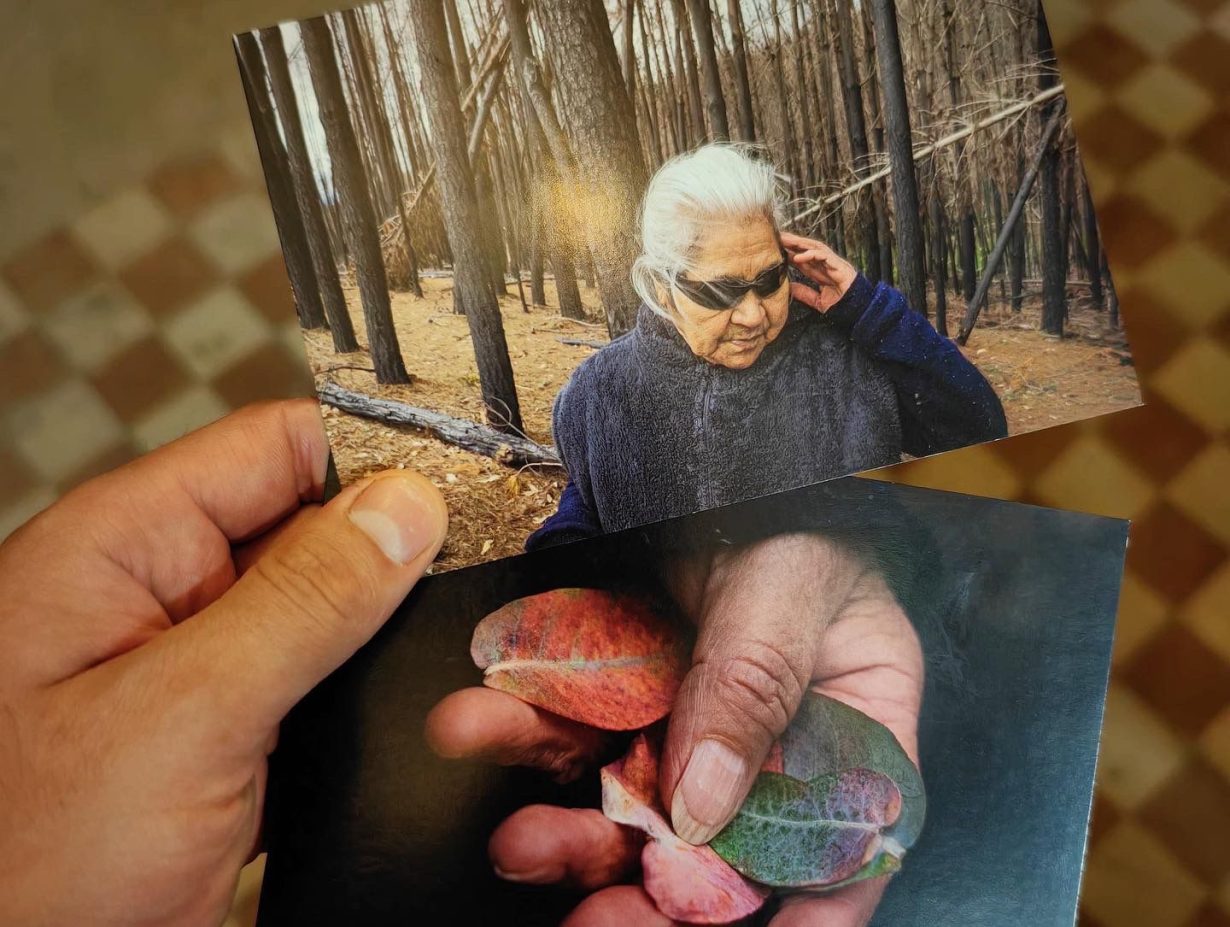

La Araucanía era una elección obvia para Kramm Caifal, quien se identifica como mujer mapuche, tiene ancestros mapuche y cuya abuela materna, Orfelina del Carmen, vive en Lumaco, donde también fue retratada para la exposición. “En esa región es increíble la cantidad de monocultivos (pino y eucalipto), prácticamente ya no se ve bosque nativo. Cuando yo era niña se veía poco, pero ahora ya casi no hay; me impactaba ir de vacaciones y solo ver camiones pasando con pino que estaban talando, y ver los cerros todos iguales”.

Sobre la elección de las otras regiones, la fotoperiodista cuenta que influyeron diversos factores, partiendo por las afectaciones ambientales y sociales causadas por las actividades industriales, la presencia de comunidades indígenas (mapuche, diaguita, colla, etc.), además de los contactos que realizó durante un intenso proceso de investigación y vinculación.

“Escogí la región de Coquimbo porque me llamó mucho la atención el efecto de los agrotóxicos y los pesticidas, cómo muere la gente de cáncer en esos espacios; también la extracción ilegal de agua y el entubamiento de los canales. La región de Coquimbo me impactó mucho porque no la había visto; yo soy de Santiago y siempre viajo al sur, pero no al norte”.

“La región de Valparaíso por el tema de la termoeléctrica (…) Hay espacios que son históricamente famosos por el nivel de contaminación que tienen, como Puchuncaví, La Greda, Horcón, Quintero”.

“En el caso de Los Ríos influyó el hecho de que allá existe el Movimiento por la Defensa del Mar, integrado por personas mapuche lafkenche que defienden el mar y tienen ahí un problema con la Celulosa Arauco, porque la empresa ha intentado por muchos años poner un ducto para eliminar tóxicos al mar. Ese grupo ha dado una pelea enorme desde 1996 y ha evitado que se haga este ducto, pero de todas formas la celulosa hace descargas ilegales, y la gente denuncia malos olores, denuncia lluvia ácida, y me pareció muy interesante”.

A pulso

A medida que muestra las fotografías, Nicole Kramm va describiendo lo que significó concretar este proyecto. “Lo empecé a escribir en 2022; entre marzo y mayo de 2023 hice investigación y las primeras vinculaciones (…) luego estuve en terreno, y en la última parte tuve el apoyo de la antropóloga Francisca Fernández Droguett, para curar algunos textos de la investigación, certificar que estuvieran correctos”.

En 2023 se adjudicó un Fondart, un Fonde de Cultura de creación de proyectos fotográficos, que le permitió financiar los traslados. Todo el resto “se levantó a puro pulso”, cuenta la documentalista: “Si iba a Coquimbo me trasladaba en avión hasta La Serena y de ahí tenía que ver cómo llegaba a los lugares, dónde dormía, cómo comía, porque no tenía financiamiento para eso. Fue súper duro porque, por ejemplo, Paihuano -hasta donde debía llegar-, está a tres horas del aeropuerto de La Serena”.

“En un momento dije ‘cómo voy a hacer esto’, porque es un proyecto muy costoso y difícil de abarcar. Empecé a escribirle a mucha gente, a preguntar por redes sociales, ‘¿quién es de Coquimbo, quién está en Puchuncaví?’ (…) la gente me escribía, por ejemplo, me decían ‘yo estoy en Coquimbo, vivo en El Tamba, y acá hay un tubo’, entonces yo les pedía que me explicaran y ahí entendí que allá las aguas están todas compradas con acciones (derechos de aprovechamiento), y la extracción que hacen los empresarios es brutal, porque tienen un permiso especial para sacar agua y entubar, pero los que no tienen carácter de regante quedan a la deriva”.

Así, la profesional hizo contactos y gestiones para poder concretar su trabajo en terreno, donde tuvo que enfrentar un nuevo desafío: “Una no puede llegar y hacer imágenes. No puedes llegar a la casa de una persona que nunca jamás te ha visto y ponerle una cámara en frente, hay que vincularse con las personas, generar confianzas, y eso toma tiempo”.

“A cada región tuve que hacer primero un viaje solo de vinculación antes de sacar mi cámara. Tuve que ir un primer mes para presentarme, citar a alguna asamblea, a través de juntas vecinales, para comentarles lo que quería hacer y las personas podían decirme que sí o que no. La recepción generalmente era buena, porque la gente se siente abandonada, se siente muy sola y me decían que ellos no tenían ni voz ni voto, que eran las empresas que estaban en los sectores las que decidían y hacían todo. Como que estaban un poco resignados y resignadas (…) Ya en la segunda visita me confirmaban si podían ser retratadas”.

Por miedo, varias personas le pidieron que no las fotografiara; hablaron, denunciaron, pero no quisieron que se mostrara su cara. “En La Araucanía me pasó que tuve reuniones muy buenas con varias comunidades, que estaban dispuestas, pero después el lonko me dijo que no se podía porque tenían miedo, por ser zona roja [conflictos por tierras y estado de excepción]. Hay muchas imágenes que no están hoy, por respeto a la decisión que tomaron después”, comenta la documentalista.

En las otras regiones, hay otros miedos.

“Busco provocar una reflexión, sobre todo en los jóvenes, inspirarlos para hacerse partícipes de la protección de la naturaleza, de la poca naturaleza nativa que nos queda. Que la gente vea lo que están haciendo hoy, que están cortando un cerro, que están botando un copihue, y que se dé cuenta de que puede hacer algo, puede ayudar desde alguna trinchera”.

Depresión y dependencia

Aunque cada localidad vive una situación particular, Nicole Kramm identificó algunos aspectos en común en todas las regiones, como altas tasas de depresión y una relación de dependencia de los habitantes con las empresas.

“En todos los sectores hubo muchas personas que por miedo no quisieron aparecer. Querían denunciar, me dieron entrevistas pero me dijeron ‘imágenes no, porque me pueden echar, porque pueden despedir a mi esposo’. La industria crea dependencia en las personas que están ahí, que necesitan después de la industria para poder vivir, porque hacen insostenible las condiciones de vida sin industria: está todo intervenido, todo seco, todo devastado y la gente termina trabajando para los mismos que los están matando, porque digámoslo claro, los niveles de cáncer en todos los sectores son altísimos”.

Una de las fotos de la exposición muestra a tres mujeres de espalda, caminando por un sendero rodeado de eucaliptos; corresponde a la región de La Araucanía, y ellas no quisieron mostrar su cara porque sus familiares trabajan en las forestales, cuenta la documentalista. “Me decían que es muy duro, porque se abastecen de agua con camiones aljibe, ya no hay agua en los acuíferos, las norias están secas, entonces no pueden tener una buena huerta ni animales, salvo unos poco, porque no tienen agua. Los pinos consumen mucha agua (…) Antes estaba llena de humedales la región de La Araucanía y ahora es todo duro y seco, no hay nada”.

“Me causa un poco de tristeza que hayan creado esa dependencia en las personas, porque ellas si bien están en contra y sufren con los agrotóxicos, con la contaminación, con la extracción ilegal de agua, con los monocultivos, no pueden articularse de una forma más profunda porque sus familiares o ellas mismas trabajan en esas empresas. Por eso encuentro muy valioso y muy valientes a las mujeres que quisieron de todas formas denunciarlo y quisieron ser parte de la exposición, porque no es fácil mostrar tu rostro hablando del saqueo del agua y de cómo asesinan la tierra, entonces de verdad que para mí fue muy bonito, fue increíble poder recabar tantos relatos”.

Asimismo, la reportera gráfica evidenció en todas las regiones que muchas de las personas con las que conversó sufrían de depresión. “Junto a Francisca (antropóloga) investigamos y hallamos estudios que establecen una vinculación directa de la industria con la depresión, y también con la ansiedad que genera, por ejemplo, saber que te estás intoxicando, que al lado de tu casa están tirando un químico a las 6 de la mañana”.

A partir de los testimonios Kramm recabó mucha información sobre los problemas de salud de la población, que atribuyen a las industrias, pero que sin embargo no están bien documentados. “Tratamos de buscar estudios de los Cesfam, de Universidades, pero mágicamente (ríe) hay muy pocos. O, por ejemplo, en el caso de región de Los Ríos los estudios con la Universidad Austral son financiados por el Celulosa Arauco, entonces siempre los estudios salen buenísimos (…). En Puchuncaví la gente que rodea la termoeléctrica, que rodea este cordón industrial de Ventanas, está súper enferma, todos tienen asma crónico (…), allá es muy normal hacerse el examen de metales pesados y que salgan altos”.

Asimismo, una situación que llamó la atención de la documentalista es que “los dueños de todo se repiten en cada sector, o sea, hay apellidos que se repiten en todas las regiones”.

“Una no puede llegar y hacer imágenes. No puedes llegar a la casa de una persona que nunca jamás te ha visto y ponerle una cámara en frente, hay que vincularse con las personas, generar confianzas, y eso toma tiempo”.

Yerbatera en el norte y machi en el sur

Al ir recorriendo la muestra, la realizadora se detiene en las imágenes y relata las historias de las mujeres retratadas, conoce cada nombre, cada detalle y se apasiona al revelarlos. Entre ellas hay dos quizá más “especiales”, la yerbatera del pueblo diaguita Dionisia Rojas Luna, de Coquimbo, y la machi mapuche María Epulef, de Los Ríos.

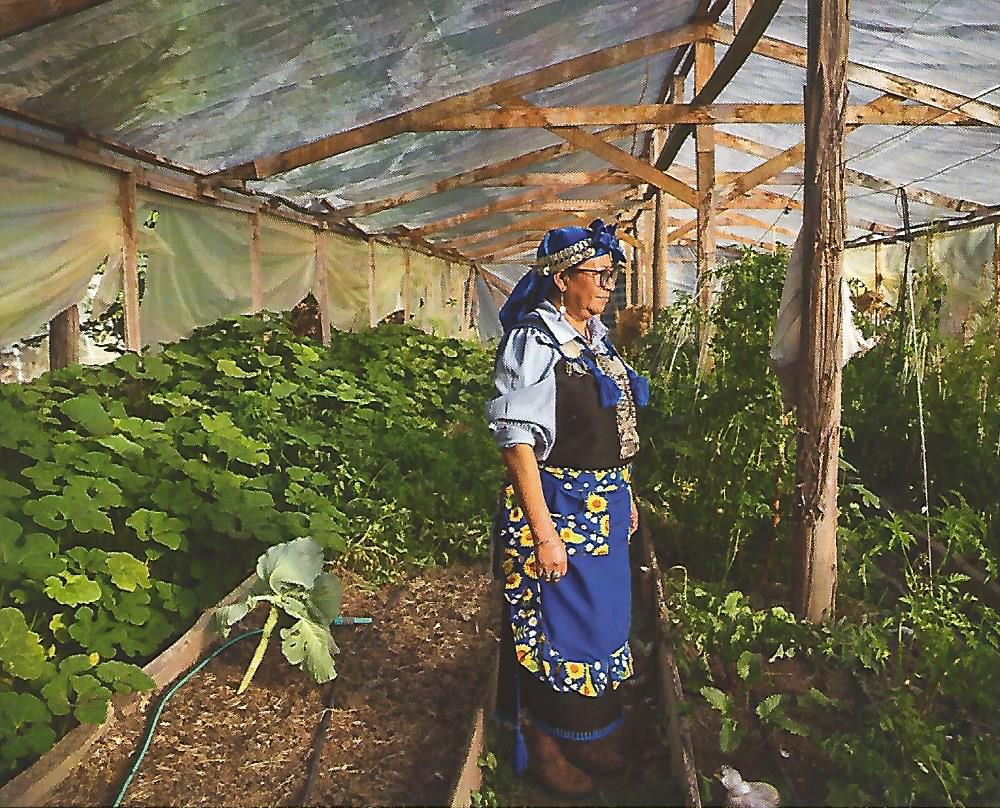

“En el norte estuve con mujeres que eran de las comunidades diaguitas, kankanas, ellas aludían al uso ilegal de agua y a los agrotóxicos de las viñas. A ellas las quise mostrar, cómo luchan por defender su territorio indígena y también en contra de la minería; no están a favor de la minera, porque destruye todo el territorio donde habitan ancestralmente. Estuve con la señora Nicha, una yerbatera que es muy famosa en el norte -hay cuatro o cinco yerbateros en toda la cuenca de Valle del Elqui- y lleva muchos años defendiendo sus terreno de las viñas, que han rodeado todo el valle, como se ve en las fotos. Ella quiere mostrar que mantiene la espiritualidad de su pueblo, pero los agrotóxicos matan también su remedio, la hierba con la que ella sana a la gente”, relata Kramm.

“Fue muy interesante poder conseguir una entrevista con una yerbatera del norte y con una machi en el sur, eso fue súper valioso para mí porque son personas que no tienen tiempo, que tienen muchas cosas que hacer y además tienen un tema con su imagen, porque hay mitos que dicen que las fotos les roban el alma”.

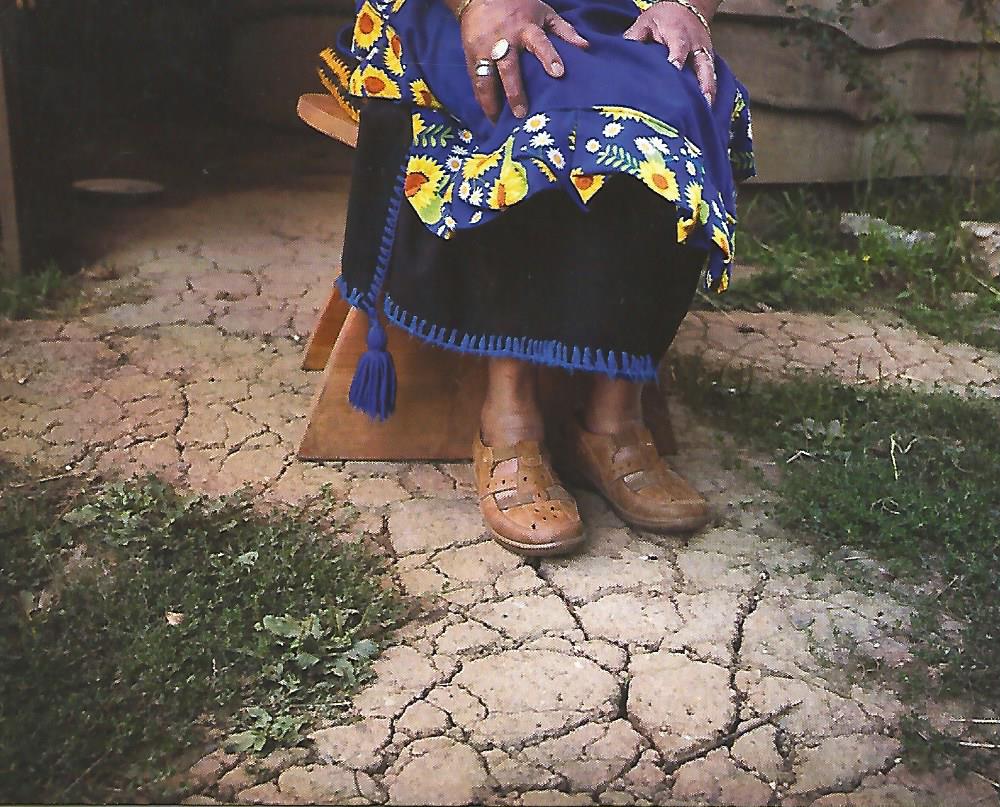

Una de las fotos de la machi, o más bien de sus manos, su falda y sus pies, fue escogida para uno de los afiches de la exposición Terricidio. “Simboliza lo que yo quiero mostrar. La machi María Epulef me habló mucho de la espiritualidad y del territorio como un ser sujeto de derecho, la naturaleza en sí. Ella denuncia la nube tóxica que tenía con la Celulosa Arauco, que está al lado de ella y que asesina su Lawen (medicina natural mapuche), y que mantiene una sequía extrema. Entonces elegí esa foto, donde se aprecia su vestimenta de machi, de mujer indígena, junto al suelo súper erosionado, seco; eso transmite el concepto de Terricidio”.

Nicole Kramm subraya que el proyecto lo hizo sobre “mujeres, comunidades y territorios, pensando en las mujeres que resisten y que sostienen los espacios”. Quería mostrar, dice, la valentía de las mujeres para resistir, “porque pese a que tienen todo en contra y son un punto al lado de esas empresas poderosas, de esa gente que tiene dinero, que tiene abogados, ellas siguen dando la pelea y si llega una maquinaria ellas la sacan, y si llega un tractor ellas se ponen al frente para que no haga el hoyo y no entube el agua, es increíble, las mujeres tienen una fuerza, una garra enorme”.

Para poder llevar estos testimonios y estas fotografías a más personas, Kramm Caifal postuló y se adjudicó un nuevo Fondart (2024), esta vez de difusión, y realizará un fotolibro que espera entregar en diversos espacios, como escuelas y liceos públicos. “Será sobre el mismo proyecto Terricidio, porque mi idea es que estas entrevistas, estas vivencias e imágenes lleguen a los adolescentes, que son finalmente los que van a recibir este mundo quebrado, destruido, y me gustaría que se motivaran y quisieran hacerse parte de la defensa de la naturaleza”.

*La exposición puede ser visitada en Casa Palacio, Av. Libertador Bernardo O’Higgins 2133, hasta este sábado, 13 de abril. Para más información se puede visitar la página de la documentalista en Instagram @nicole_kramm

Mañana, martes 9 de abril, a las 19.00 horas, habrá un conversatorio con Nicole Kramm Caifal y Francisca Fernández Droguett. Hay que inscribirse enviando nombre completo y número de contacto a kramm.documentary@gmail.com