A una década de la reforma ambiental y a 25 años de la Ley 19.300, elementos para una revisión necesaria

En la semana en que el Ejecutivo dio señales en orden a no darle prioridad legislativa a la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el abogado y experto ambiental, Jorge Andrés Cash, hace una investigación y revisión en profundidad de los últimos 25 años del institucionalidad ambiental en Chile. “Ni antes ni después de la ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente de 1994, Chile ha contado con una Política Ambiental. Lo que podría asimilarse a una Política Ambiental proviene de pronunciamientos de instancias contencioso administrativas, de la Contraloría General de la República y de los Tribunales Superiores de Justicia”.

A 10 años de la reforma a la institucionalidad ambiental y a poco más de 25 años de la publicación de la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente Nº 19.300, urge iniciar un proceso de revisión y evaluación del actual andamiaje institucional en materia ambiental, habida cuenta que las naturales debilidades de la gran reforma del 2010, no han logrado abordar buena parte de las razones que la justificaron y que se resienten cada vez con más intensidad en los siguientes aspectos: 1) Ausencia de una Política Ambiental por más de 25 años y excesivo protagonismo regulador de la Corte Suprema; 2) Ministerio del Medio Ambiente como articulador de intereses económicos; 3) Asimetrías y deficiencias en la calidad técnica de la evaluación ambiental de proyectos que afectan los derechos de los proponentes, titulares, comunidades y los legítimos bienes jurídicos que al Estado le interesa resguardar; 5) Fiscalización y sanción ambiental disfuncional. Inoportuna e ineficiente; 6) Tribunales especiales y limitaciones para acceder a una Justicia Ambiental y, 7) Diez años sin institucionalidad que resguarde la biodiversidad.

Lo anterior, puede concluirse a partir de una observación e investigación propia de los avances y desafíos pendientes de la institucionalidad ambiental creada el año 2010 y del análisis de las materias que se han intentando perfeccionar y/o corregir a través de 70 proyectos de ley y de reforma constitucional que se han presentado en la última década, por los cuales se han propuesto modificaciones a las leyes 20.417, 19.300, 20.600 y a la Constitución Política de la República.

1) 25 años sin una Política Ambiental para Chile.

Ni antes ni después de la ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente de 1994, Chile ha contado con una Política Ambiental. Lo que podría asimilarse a una Política Ambiental proviene de pronunciamientos de instancias contencioso administrativas, de la Contraloría General de la República y de los Tribunales Superiores de Justicia, generados en el marco de una interpretación y aplicación de normas que fijan un contorno institucional, no obstante, desprovisto de una mirada que releve los bienes de interés público que al Estado le interesa promover, proteger, conservar y preservar en materia ambiental.

En el mismo sentido, fueron las sentencias de las Cortes en el marco del conocimiento del recurso de protección ambiental, las que proporcionaron a este esbozo de Política, la dimensión de justicia, hasta que la entrada en operación del Tribunal Ambiental de Santiago (Segundo Tribunal Ambiental) y la consideración de la deferencia técnica como pilar del “procedimiento contencioso administrativo ambiental” creado a través de las leyes Nº 20.417 y Nº 20.600 permitieron corregir este desvío institucional. Esta modificación, permitió limitar un verdadero “mercado” que se generó en torno a la paralización de proyectos a través de las Órdenes de No Innovar (ONI) decretadas por la Cortes de Apelaciones en el marco del conocimiento de dicho recurso.

Con todo, la referida enmienda institucional, fue insuficiente para alentar la instauración de una Política Ambiental en Chile proveniente del Ejecutivo, sentando las bases para la generación de una “Política Ambiental” que ha provenido fundamentalmente de la jurisprudencia de la Corte Suprema, a través de su tercera sala en las sentencias de casación.

De este modo, la decisión tomada a principios de los 90, en orden a establecer un modelo integrador y coordinador que incorpore la variablemente ambiental desde sus múltiples dimensiones y expresiones, implicó un alto costo. Sustraer a la autoridad ambiental de competencias ejecutivas que le permitieran fijar una política ambiental y conducirse con autonomía en materias propias del área, delegando en los tribunales superiores la generación de hecho de una Política Ambiental. Dicho modelo, fue confirmado y profundizado en la reforma del año 2010.

Sin embargo, la tarea de promover la integridad de la política ambiental, significó, como se dijo, profundizar el modelo coordinador e integrador de 1993, depositando en un cuerpo colegiado de ministerios, en su mayoría representantes de sectores productivos, – Consejo de Ministros para la Sustentabilidad- las competencias de ejecución concedidas en el artículo 70 de la ley Nº 19.300 de manera nominal al naciente Ministerio del Medio Ambiente.

2) Ministerio del Medio Ambiente: “SEGPRES” económico.

La reforma a la institucionalidad ambiental del año 2010, constituye sin lugar a dudas, uno de los avances más significativos que ha experimentado el país en el ámbito del rediseño orgánico y funcional de órganos y organismos públicos cuyas competencias, atribuciones y funciones, se han debido distribuir en nuevas instituciones: Ministerio del Medio Ambiente, Servicio de Evaluación Ambiental, Superintendencia del Medio Ambiente y Tribunales Ambientales.

Dicha reforma, en su base original, no consistió propiamente en un proceso de desconcentración administrativa. Implicó la superación institucional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) y la creación de un órgano central -Ministerio del Medio Ambiente- que conservó de la facultad de regular normativamente el medio ambiente, la dirección política del diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, de administración de relevantes instrumentos de gestión ambiental -Normas de Calidad, de Emisión y Planes de Prevención y Descontaminación-, y de promover la integridad de la política ambiental.

Sin embargo, la tarea de promover la integridad de la política ambiental, significó, como se dijo, profundizar el modelo coordinador e integrador de 1993, depositando en un cuerpo colegiado de ministerios, en su mayoría representantes de sectores productivos, – Consejo de Ministros para la Sustentabilidad- las competencias de ejecución concedidas en el artículo 70 de la ley Nº 19.300 de manera nominal al naciente Ministerio del Medio Ambiente.

Dicho de otro modo, el año 2010, bajo el pretexto de mantener el esquema coordinador de los 90, se entregó al Ministerio del Medio Ambiente la tarea de promover la “integridad de la política ambiental”, dejando para tal efecto a su cargo la presidencia del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, bajo un marco institucional que constriñe y reduce su misión institucional a la de articulador de acuerdos e intereses de orden sectorial y productivos. Una especie de SEGPRES económico.

Lo anterior, encuentra explícitamente su origen en el punto 7º del Protocolo de Acuerdo de 26 de octubre de 2009 que viabilizó la reforma a la institucionalidad ambiental: “7°. Mantener el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad como una instancia de deliberación de la política pública y regulación de los sectores, y no como un organismo directivo del Ministerio de Medio Ambiente”.

3) Servicio de Evaluación Ambiental y SEIA: Una modernización urgente.

La estructura orgánica y funcional del Servicio de Evaluación Ambiental, -continuador legal de la CONAMA-, se encuentra sobrepasada por el instrumento que le corresponde administrar. Las complejidades técnicas, políticas y sociales asociadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) derivadas del alto grado de tecnificación que ha experimentado a 25 años de su creación, su gravitación en la economía del país junto al crecientemente empoderamiento de las comunidades afectadas, permite constatar la superación técnica y política de la institucionalidad creada el año 2010.

En esta materia, los esfuerzos del Ejecutivo y del Legislativo, con excepción de la Comisión Asesora Presidencial para la Evaluación del SEIA del año 2016, se han enfocado, especialmente, en tres grandes temas: 1) mayor o menor injerencia del componente político en la evaluación y calificación final de los proyectos; 2) fuerza vinculante de la Participación Ciudadana en el proceso de evaluación y, 3) inclusión de nuevas tipologías de ingreso de proyectos al SEIA.

No obstante, la ausencia de perfeccionamientos sustantivos a nivel institucional, a diez años de la creación del Servicio de Evaluación Ambiental, han consolidado asimetrías sensibles que inciden en la calidad técnica de la evaluación ambiental y en los derechos de los proponentes, titulares y comunidades. Especialmente en relación a: a) aptitud y capacidad predictiva del instrumento; b) racionalización de información para evaluar impactos para su posterior fiscalización; c) uniformidad de criterios tanto al interior del SEA como en relación a los OAECA; d) ponderación propia del riesgo por parte de la Administración; e) capacitación, especialización y retención de funcionarios en áreas estratégicas para el desarrollo del país; f) retención de talentos y capacidad instalada en el Estado; g) fortalecimiento institucional para el análisis de impactos sinérgicos y acumulativos; h) asesoría técnica a comunidades; i) fortalecimiento orgánico de la Participación Ciudadana, entre otras materias.

En este contexto, las guías, instructivos y pronunciamientos de la autoridad ambiental, atendida la flexibilidad y dinamismo propio del SEIA, han sido esfuerzos valiosos y correctos, no obstante, a una década de la reforma ambiental, es preciso recurrir instrumentos de mayor jerarquía normativa, que permitan no solo introducir perfeccionamientos a nivel institucional, sino también, sustraer ciertas materias de la discrecionalidad administrativa de los gobiernos de turno.

Así, debieron transcurrir casi tres años, para que, en diciembre de 2012, con la entrada en vigencia de la ley Nº 20.600 e instalación del Segundo Tribunal Ambiental (de Santiago), la SMA pudiese comenzar a ejercer la tarea institucional para la cual fue creada. Principalmente, fiscalizar y sancionar. Sin embargo, dicha tarea, se encuentra lejos de poder cumplirse con la integralidad, autonomía y eficiencia para la que fue diseñada.

4) Superintendencia del Medio Ambiente. Una locomotora a vapor.

Si bien la rápida tramitación de la Ley Nº 20.417 (1 año 6 meses), antecedida de un trascendente y amplio acuerdo político, tuvo su causa inmediata en la necesidad de contar con un “órgano de inspección ambiental” (la actual Superintendencia del Medio Ambiente), atendida las recomendaciones dadas a Chile por la OCDE en la Evaluación de Desempeño Ambiental del año 2005, el debate legislativo, dio origen a una institución correctamente diseñada, sin embargo, condicionada en su tarea desde el primer día.

El acuerdo que viabilizó la reforma a la institucionalidad ambiental del año 2010 contó con el apoyo de todos los sectores políticos. Sin embargo, el respaldo de la UDI y también de RN fue bajo una condición. La Superintendencia del Medio Ambiente no puede fiscalizar ni sancionar si no han entrado en funcionamiento los tribunales ambientales (Punto Nº 10)

Se consideró en ese entonces, que las sanciones que podía aplicar la SMA, requerían del debido contrapeso institucional, expresado en el control que podían ejercer los primeros tribunales contencioso administrativo en la historia de Chile, a través de la revisión de las medidas más gravosas que podía imponer la Superintendencia del Medio Ambiente.

De este modo, con la dictación de la ley Nº 20.417, la SMA únicamente pudo comenzar a cumplir tareas de administración interna, tales como, arriendo de oficinas, compra de muebles, contratación de ciertos funcionarios, etc. A su vez, podía empezar a diseñar el Sistema Nacional de Información Ambiental (SNIFA).

Así, debieron transcurrir casi tres años, para que, en diciembre de 2012, con la entrada en vigencia de la ley Nº 20.600 e instalación del Segundo Tribunal Ambiental (de Santiago), la SMA pudiese comenzar a ejercer la tarea institucional para la cual fue creada. Principalmente, fiscalizar y sancionar.

Sin embargo, dicha tarea, se encuentra lejos de poder cumplirse con la integralidad, autonomía y eficiencia para la que fue diseñada.

Las razones que permiten afirmar lo anterior, pueden explicarse al menos por dos grandes causas: a) La consolidación de un modelo orgánico y funcionalmente insuficiente para el ejercicio pleno de las competencias que posee y, b) la suplantación de la potestad sancionatoria por la “Doctrina de Incentivo al Cumplimiento”.

Respecto a la suficiencia orgánica de la SMA para ejercer en plenitud las relevantes que competencias que su ley le otorga, es menester revisar su estructura institucional, la cual, fue modificada por última vez en noviembre de 2019 (Res. Ex. Nº 1619 de 2019) que modificó la (Res. Ex. Nº 424 de 2017), que fijó la organización interna de la SMA.

Sobre el particular, cabe destacar el esfuerzo de la autoridad entrante por modificar aspectos tendientes a mejorar la eficiencia operacional de la SMA. No obstante, continúa siendo insuficiente, toda vez que no permite superar las limitaciones institucionales que impactan en el ejercicio pleno de sus competencias.

A este respecto, la Res. Ex. Nº 1619/19, elimina el departamento de Planificación y Control de Gestión, incorporando nuevas funciones a la Oficina de Auditoría Interna, que pasa a llamarse de Auditoría Interna y Control de Gestión, abocado, como su denominación lo indica, a tareas de auditoría y control interno.

Por otra parte, elimina el Departamento de Relaciones Institucionales, y crea el Departamento de Gestión Institucional, cuyas funciones se refieren, en lo fundamental, al seguimiento y control de carácter técnico-político, comunicacional y estratégico de la Superintendencia y de la conducción del Superintendente.

A su vez, se modifica la dependencia funcional de la Oficina de Comunicaciones, sujetándola directamente al gabinete del Superintendente del Medio Ambiente, circunscribiendo su accionar a tareas de orden administrativo.

Se crea el Departamento de Análisis Ambiental, que, básicamente, se abocará a apoyar la instalación de un laboratorio de alta complejidad y a administrar el sistema de autorización, registro y seguimiento de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales.

Por último, se eliminan de la División de Fiscalización, las funciones referidas a la autorización, registro y seguimiento de terceros.

De este modo, la autoridad mantiene la estructura neurálgica en materia de control y sanción de la SMA prácticamente intacta, conservando únicamente dos Divisiones. La División de Fiscalización y la División de Sanción y Cumplimiento.

Esta decisión, que entendemos, se adopta en el marco de las limitaciones presupuestarias del servicio, mantiene en todo caso, un esquema de gestión ineficiente, que concentra en dos estamentos, la función de fiscalizar todos los instrumentos de gestión ambiental: RCA (SEIA), PPDA, Normas de Calidad y Normas de Emisión, sin perjuicio de los convenios de encomendación de acciones con otros organismos sectoriales en el marco del cumplimiento de los programas y subprogramas de fiscalización. Entre otras relevantes funciones.

Dicho de otro modo, la fiscalización y sanción de los cuatro principales instrumentos que reconoce la ley 19.300 para la gestión ambiental del país, se concentran solo en dos divisiones de la SMA, con funcionarios y recursos extraordinariamente acotados. Esto, sin perjuicio de la creación de oficinas regionales de la SMA a lo largo del país.

La frágil musculatura institucional de la política de fiscalización y sanción ambiental en Chile, ha comprometido la eficacia de la misión institucional de la SMA, toda vez que se constata un accionar inoportuno y extemporáneo en relación a la denuncia, la fiscalización, la instrucción del procedimiento sancionador, la sanción y/o el plan de cumplimiento, transformando esta relevante entidad en una verdadera locomotora a vapor.

En otras palabras, se constata un grave desfase temporal en la secuencia lógica en que se funda y justifica el procedimiento de fiscalización y sanción de la SMA, cuya válvula de salida, consistió en una hábil e inteligente respuesta política de las autoridades a comienzos del 2014, que, frente a las insuperables limitaciones institucionales– que persisten- impulsaron la “Planificación Estratégica 2014-2018”, que, entre sus definiciones medulares, relevó la “Promoción al cumplimiento, orientado al fomento del cumplimiento con un enfoque transversal que incorpore herramientas comunicacionales” como principio rector del accionar de dicha entidad.

Dicha definición estratégica, fue confirmada en el Lineamiento Estratégico Nº 4 de la “Estrategia de Fiscalización Ambiental 2018-2023”, consistente en “Incentivar el cumplimiento ambiental y las herramientas de corrección temprana”

Con todo, la “Doctrina de Incentivo al Cumplimiento”, ha dejado en evidencia la incapacidad institucional de la SMA para abordar la multiplicidad de instrumentos, proyectos y actividades, que la ley le encomienda, debiendo incluso recurrir a la Contraloría General de la República para autolimitar sus competencias. Por ejemplo, en el marco de la fiscalización de ciertas medidas contenidas en los Planes de Prevención y de Descontaminación.

Para iniciar el camino a hacia una revisión necesaria de esta institución, parece aconsejable, a lo menos: a) diferenciar los procedimientos de fiscalización y sanción respecto de cada instrumento de gestión ambiental; b) revisar el listado de infracciones acotando por ley lo “fiscalizable” respecto de cada instrumento y unidad fiscalizable; c) crear divisiones de fiscalización y sanción autónomas por instrumento fiscalizable, dependientes directamente del Superintendente del Medio Ambiente; d) incrementar de manera significativa su presupuesto anual, entre otras modificaciones de carácter orgánico y funcional que permitan a la SMA ejercer su misión con la amplitud, vigor y autonomía que se pensó en su origen.

5) Tribunales Ambientales. Del contrapeso institucional a la Justicia Ambiental

Un análisis crítico de los Tribunales Ambientales, a casi 8 años de su entrada en funcionamiento, requiere centrar los esfuerzos en aquellos aspectos o instituciones que han evolucionado conforme al espíritu que les dio origen, o más bien, se han desvirtuado o devenido en instituciones jurídicas que no han cumplido el fin general o particular para el cual fueron establecidas.

En dicho contexto, es posible distinguir al menos tres aspectos que, a partir de un balance sereno y desapasionado, permiten sugerir la necesidad de introducir modificaciones mayores: a) Requisitos para ser ministro; b) Competencias e intensidad del control sobre la SMA; c) Acceso a la Justicia ambiental (amicus curiae, peritajes, legitimación activa y competencias de la Excma. Corte Suprema).

a) Requisitos para ser ministro del Tribunal Ambiental:

Esta materia fue largamente debatida en las Comisiones Unidas de Constitución y Medio Ambiente del Senado, junto a otras igualmente relevantes: Procedimiento de nombramiento y poderes que intervienen, integración, incompatibilidades, inhabilidades y prohibiciones, duración en el cargo, remuneraciones, número de tribunales en el país, incluso, la denominación que se les debía dar a los ministros.Con todo, la dificultad más relevante que ha podido observarse en materia orgánica a lo largo de estos años, ha consistido en la tarea de buscar, seleccionar y escoger candidatos que cumplan las altas exigencias que prescribe la ley.

Esta materia se discutió en paralelo a la integración, suplencias y subrogación de los ministros, específicamente, el carácter mixto de la integración (abogados y científicos) y las credenciales profesionales y académicas que se debían acreditar. Se buscaba básicamente, garantizar un perfil técnico y autónomo del Tribunal, no obstante, los poderes que intervenían en la designación.

A lo largo de los años y los distintos procesos que se han llevado a cabo, y sin perjuicio de la calificada idoneidad de los ministros que han integrado cada tribunal ambiental en Chile, ha sido posible constatar, un intenso y no siempre fecundo despliegue de consultoras “caza talentos” por buscar candidatos. Entendiendo por tales, a quienes, reuniendo los requisitos que señala la ley no se encuentran dispuestos a participar del proceso. Sea por razones económicas o de exposición política.

b) Competencias e Intensidad del Control sobre la SMA:

Como se indicó a propósito de la SMA, el origen de los Tribunales Ambientales, responde a una necesidad de orden político y económico. Cual fue, la necesidad de contar con un órgano revisor de las medidas y sanciones más gravosas que podía aplicar la SMA.No obstante, durante la discusión de la ley Nº 20.600, la naturaleza contencioso administrativa de estos tribunales, permitió una discusión amplia, superando por mucho las aprensiones que le dieron origen, incorporándose al listado de competencias un valioso espacio para la instauración de una justicia especializada en materia ambiental. Por ejemplo, la acción de reparación de daño ambiental.

Con todo, la intensidad de la revisión fue mucho más allá del conocimiento de los reclamos generales de ilegalidad respecto de las resoluciones de la SMA. Se estimó necesario, que el Tribunal Ambiental debía autorizar a la SMA la aplicación de las siguientes medidas: letras g) y h) del artículo 3º; c), d) y e) del artículo 48 y, c) y d) del artículo 38 de la ley Nº 20.417. Esto quedó regulado en el artículo 17 Nº 4 de la ley Nº 20.600.

Este control directo al corazón de la potestad sancionatoria de la SMA, pudo haber dado origen a una relación institucional de alta tensión entre estos órganos, sin embargo, lo que puede observarse, es más bien una alineación de la SMA a los criterios de los Tribunales Ambientales, a través de la consolidación definitiva de una “Doctrina institucional de Incentivo al Cumplimiento”, dejando en la tercera Sala de la Corte Suprema un amplio espacio para intervenir el procedimiento contencioso administrativo ambiental, sobrepasando por mucho las limitadas competencias que le otorgó la ley Nº 20.600 a través del conocimiento del recurso de casación.

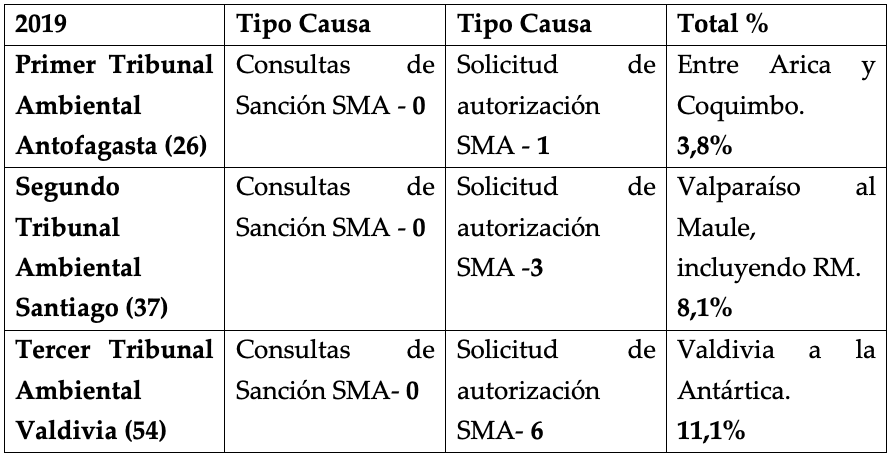

De esta manera, analizadas las cuentas públicas de los tribunales ambientales de Santiago y Valdivia -Antofagasta solo tiene publicada la cuenta del año 2019- desde el año 2013 a la fecha, la última cuenta anual del año 2019, en lo referido al desglose de causas ingresadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, en lo referido a la competencia de los Tribunales Ambientales para revisar las medidas más severas de la SMA, proporciona un número representativo del promedio total de causas que han debido conocer desde el año 2013 a la fecha.

A nivel nacional, el número total de causas asociadas al control administrativo de las medidas y sanciones de la SMA por parte de los Tribunales Ambientales alcanza no supera el 8,54%.

El año que aporta una cantidad significativamente mayor de solicitudes de autorización al del promedio, lo registra el Tribunal Ambiental de Santiago, a través del conocimiento de 34 solicitudes de autorización durante el año 2016. Sin embargo, la consulta para la aplicación de las sanciones del artículo 38, es extraordinariamente baja, por debajo del 2% promedio nacional desde el año 2013.

c) Acceso a la Justicia Ambiental:

El acceso a la Justicia Ambiental no fue un eje inspirador de la ley Nº 20.600. Salvo una mención tangencial en el Mensaje, no es posible advertir que esta materia haya sido especialmente relevante para el Ejecutivo.

Sin embargo, durante la tramitación de la ley, surgieron inquietudes que permitieron abrir el debate en dicha dirección, con un éxito relativo.

Incidieron en esta discusión materias tales como, una posible “monetarización de la discusión ambiental”, lo que implicó dejar al tribunal civil la fijación del monto de los perjuicios. Asimismo, la instauración o no de una acción popular en materia ambiental, habida cuenta del “mal uso” que se estaba dando al recurso de protección. Esta discusión concluyó en una regulación de orden “matemático” respecto a las competencias y los legitimados (artículos 17 y 18), cuyo propósito fue acotar con total precisión, quien podía y no podía recurrir respecto de determinado acto administrativo al Tribunal Ambiental o por la acción de reparación de daño ambiental. Evitando puertas de entrada indeseadas.

A su vez, esta discusión se vinculó al acceso geográfico o territorial a la justicia ambiental, en que las ONG´s, sostenían la necesidad de contar con un tribunal ambiental por región.

Con todo, fueron, el amicus curiae, la revisión del fondo por parte de los Tribunales Superiores, la posibilidad de acceder a peritajes de alto costo para las comunidades, como también, la vía especial de entrada al Tribunal Ambiental del artículo 17 Nº8, las materias que derechamente entraron a la discusión legislativa.

En lo referido al “amicus curiae” o (amigo de la Corte) presentado originalmente como una oportunidad para cautelar los derechos de quienes tenían menos posibilidades de acceder a una justicia tecnificada (extraída del derecho internacional humanitario), ha significado en la práctica, lejos de ilustrar al Tribunal Ambiental en su decisión sobre materias de interés público, un nuevo mercado para la presentación de informes en derecho, aportados normalmente por la parte más solvente.

Por otra parte, la dificultad de probanza ante el Tribunal Ambiental, atendida la complejidad técnica para acreditar ciertos hechos en materia de daño ambiental, permitió dejar establecida la posibilidad para aquella parte que pudiese acreditar ante el Tribunal Ambiental la imposibilidad de solventar el pago de honorarios asociados al peritaje, que dicho órgano pudiese disponer que el gasto fuese de cargo fiscal. Sin embargo, las limitaciones y condiciones exigidas por el legislador, han impedido que esta facultad, discrecional del Tribunal, se transforme en el derecho que originalmente se pensó. Es decir, la posibilidad de generar condiciones de mayor equidad procesal para acreditar o desvirtuar ciertos hechos.

A su vez, el artículo 17 Nº 8 de la ley 20.600, de profuso análisis jurisprudencial y doctrinario, tuvo su origen en el profesor Luis Cordero Vega, quien, ante las limitaciones fijadas por el Ejecutivo en el marco de la legitimación activa, propuso una vía de ingreso especial al Tribunal Ambiental, que precisaba agotar la vía administrativa, pudiendo recurrir de la resolución administrativa que rechazaba el recurso de invalidación del artículo 53 de la ley 19.880 que recaía sobre un acto administrativo de carácter ambiental.

Son todos esos actores, con mayor o menor responsabilidad, los que hemos sido incapaces de dotar a Chile de un mínimo institucional básico por más de una década.

6) Reforma incompleta. 10 años sin SBAP y con la misma CONAF. Una deuda injustificable.

El Protocolo de Acuerdo que posibilitó la reforma a la institucionalidad ambiental del año 2010, incorporó dentro de sus puntos centrales (Punto Nº 3), el compromiso del Ejecutivo de ingresar a tramitación, dentro de un año de publicada la ley, uno o más proyectos de ley que permitieran crear un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y un Servicio Nacional Forestal.

Dicho compromiso, quedó expresado en el artículo 8 transitorio de la ley 20.417 en el sentido descrito.

El Ejecutivo de la época, cumplió con el mandato general del artículo 8 transitorio, ingresando a tramitación al Congreso Nacional -al Senado- los siguientes boletines: a) con fecha 1 de marzo de 2011, el Boletín Nº 7846-01 que “crea el Servicio Nacional Forestal”, rechazado en general por la Sala del Senado en primer trámite constitucional con fecha 15 de mayo de 2012; b) con fecha 1 de marzo de 2011, el Boletín Nº 7847-12, que “crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas”, latamente analizado por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y de Agricultura, no obstante, nunca sometido a votación y retirado de tramitación con fecha 18 de junio de 2014.

Por su parte, con fecha 18 de junio de 2014, se ingresó a tramitación un nuevo proyecto de ley por el Ejecutivo de la época, Boletín Nº 9404-12 que “crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, actualmente en segundo trámite constitucional en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

A su vez, con fecha 4 de abril de 2017, se ingresó a tramitación el proyecto de ley, Boletín Nº 11.175-01 que “crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones”, actualmente en segundo trámite constitucional en las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y Agricultura del Senado.

Más allá de la historia que ha acompañado a los distintos proyectos mencionados, y la calidad de técnica de unos y otros, el dato objetivo es que, a 10 años de publicada la ley 20.417, aún no hemos dado cumplimiento como país a un pilar fundamental de la reforma ambiental, referida en lo sustancial a dos aspectos medulares: 1) Crear una institucionalidad especial que proteja, conserve y preserve nuestra biodiversidad; 2) Transformar nuestra institucionalidad forestal, terminando con la naturaleza híbrida de la CONAF, traspasando las áreas protegidas al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, resguardando al efecto los derechos de los trabajadores.

Esta deuda -que sonroja- no es atribuible a un gobierno en particular. Representa un pasivo institucional que, esfuerzos más o menos, atañe al conjunto del espectro ambiental nacional: Gobiernos, Congreso, ONG´s, académicos y científicos.

Son todos esos actores, con mayor o menor responsabilidad, los que hemos sido incapaces de dotar a Chile de un mínimo institucional básico por más de una década.

7) El impulso reformista en la última década. 70 proyectos en trámite en el Congreso Nacional

De acuerdo a la información disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional actualmente se han presentado 70 proyectos de ley y de reforma constitucional al Congreso Nacional, que han pretendido introducir reformas a las leyes 20.417, 20.600, 19.300 y a la Constitución Política de la República.

Dicho impulso reformista, proveniente tanto del Ejecutivo como del Congreso Nacional desde la reforma del año 2010, se ha centrado en las siguientes materias:

a) En el ámbito constitucional:

Se advierte un interés por incorporar modificaciones en el ámbito del derecho de aguas, promoviendo su acceso al consumo humano como garantía constitucional. A su vez, regular a nivel constitucional la preservación del patrimonio genético en el marco de la protección de la biodiversidad, como también, regular la afectación y desafectación de los Parques Nacionales.

Por otra parte, resalta la idea de transformar el recurso de protección ambiental en una acción de carácter popular, como también, la creación de una Defensoría Pública del Medio Ambiente. A su vez, la incorporación del reciclaje, el principio precautorio y el desarrollo sostenible en el marco constitucional, entre otras iniciativas.

b) En el ámbito del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, a través de modificaciones a la Ley Nº 19.300:

Las reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental son las que concitan el mayor interés legislativo en los últimos diez años. Básicamente, el esfuerzo se ha centrado en incorporar nuevas tipologías de ingreso al SEIA. Entre las tipologías propuestas, resaltan aquellas referidas a olores, contaminación lumínica, energía geotérmica, áridos, cambio climático, eliminación de umbrales para centrales generadoras de energía, embarque, transporte y acopio de minerales, autopistas, antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones y proyectos y actividades relacionados a la piscicultura o a la acuicultura.

También en el marco de las reformas al SEIA, cobran interés aquellas referidas a la localización de proyectos y ordenamiento territorial, participación ciudadana, relevancia del componente técnico en los niveles de toma de decisión, medidas de mitigación, resoluciones de calificación ambiental y plazos de tramitación de DIA y EIA.

c) En el marco de otros instrumentos regulados en la ley Nº 19.300:

Destacan también otros proyectos de ley asociados a la ley Nº 19.300, entre los cuales, es posible relevar el interés por regular materias tales como; incorporación de instrumentos económicos de gestión ambiental, procedimiento general para proteger y garantizar el valor paisajístico y/o turístico y el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, establecer la responsabilidad del productor en la generación de residuos y desechos en sus procesos productivos, prohibición de utilizar plásticos desechables en establecimientos comerciales, acción por daño ambiental (incorporando la falta de servicio) e indemnización de perjuicios, el establecimiento del delito penal ambiental, como también, la incorporación de mecanismos de protección de la cultura y formas de vida de la población.

d) En el ámbito de las reformas específicas a la Ley Nº 20.417:

Atendida la técnica legislativa necesaria, como las limitaciones que impone la Constitución Política de la República en materia de iniciativa legislativa al Congreso Nacional sobre materias que son privativas del Presidente de la República, los proyectos de ley modificatorios de la Ley Nº 20.417, se refieren a las siguientes materias de interés: Destino de las multas aplicadas por la SMA, prescripción de las infracciones y regulación de las sanciones.

e) En el marco de las reformas a la Ley Nº 20.600:

En lo concerniente a los Tribunales Ambientales es posible identificar las siguientes materias de interés: Formalidades para el “amicus curiae”, naturaleza y duración plazos asociados a distintos procedimientos, nombramiento, duración y cesación del cargo de ministro, acción de perjuicios, competencia para conocer sobre denuncias formuladas ante la CONAF y Carabineros y sobre concesiones mineras.

Jorge A. Cash Sáez

Jefe área Medio Ambiente, Elías abogados

Ex Fiscal del Ministerio del Medio Ambiente

Ex asesor legislativo en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado para la reforma del año 2010.