Seminario analizó los avances, obstáculos y desafíos en torno a los Centros Integrales de Residuos en Chile

Uno de los grandes desafíos a nivel mundial es la gestión de los residuos, para evitar que un alto porcentaje de ellos, que son valorizables, termine en rellenos sanitarios, vertederos o contaminando la tierra y los océanos. Para lograrlo se necesita infraestructura, tecnología, capacitación, entre otros elementos que permiten recuperar los materiales para su reciclaje o compostaje, según sea el caso. En este contexto, surgen los Centros Integrales de Residuos, que fueron analizados en el seminario web “La nueva forma de gestión y valorización”, donde participaron Luis Carvajal, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), Giselle Carrasco, de Consorcio Santa Marta y Antonia Biggs, de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR).

Chile se encuentra posicionado en el poco alentador número 1 del ranking de generación de residuos de Sudamérica, de acuerdo a datos del Banco Mundial. De allí la importancia de mejorar de forma urgente en la gestión de estos residuos para reducir el impacto que pueden llegar a producir en el medioambiente. Si bien en Chile es indispensable seguir avanzado tanto en infraestructura sanitaria para la disposición final, como en la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor (REP), también es fundamental potenciar otras formas de gestionar y valorizar los residuos sólidos domiciliarios, con los llamados Centros de Tratamiento Integrales de Residuos.

Actualmente, en Chile existen solo tres: en la Región de Valparaíso, “La Hormiga”; un centro en Futaleufú, en la Región de los Lagos; y “Chaqueta Blanca” en la Región de Antofagasta. Eso sí, se estima la instalación de otros tres en el transcurso de los próximos ocho años.

Es precisamente el tema que se abordó en un seminario online organizado por País Circular, denominado “Centros Integrales de Residuos: la nueva forma de gestión y valorización”, que reunió a tres expertos: Luis Carvajal. jefe del Departamento de Gestión de Inversiones Regionales de SUBDERE; Giselle Carrasco, encargada de Medio Ambiente del Consorcio Santa Marta; y Antonia Biggs, gerenta general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR).

El debate, moderado por el ex ministro del Medio Ambiente Pablo Badenier, inició con la intervención de Luis Carvajal, quien lidera el departamento que impulsa las iniciativas de inversión en temas de residuos. Puntualmente en lo que respeta a Sistemas Integrales, el geólogo enumeró sus cuatro líneas de trabajo: tratamiento ambiental y sanitariamente adecuado; cierre de instalaciones que no cumplen con el estándar; planificación; y fortalecimiento en las capacidades.

“El cierre de instalaciones es uno de los ítems más lentos, largos y complejos, porque no es llegar y cerrar una instalación si es que no tienes una nueva instalación funcionando. Y planificación es el otro gran tema en que necesitamos avanzar. Estamos hablando de soluciones que en promedio duran ocho años, desde la idea hacia su implementación”, destacó Luis Carvajal.

En base al catastro actualizado al 2022 y publicado en 2023, se generan en Chile 8 millones 300 mil toneladas de residuos, de las cuales el 86% se dispone bajo la normativa ambiental vigente; con la Región Metropolitana con el mayor aporte y la Región de Aysén, con el menor.

Y con respecto a los valores asociados al transporte y disposición final, al año, para todos los rellenos y vertederos del país, el costo ronda los 418 mil millones de pesos. “Esto equivale a un tercio de lo que se invierte a nivel regional, en la suma de todos los gobiernos regionales. Entonces, solo en operar nuestros residuos gastamos 418 mil millones, una cantidad bastante brutal, por decirlo de alguna forma. Y el 74% de estos recursos se van en la recolección y en el transporte”, explicó el Jefe del Departamento de Gestión de Inversiones Regionales de SUBDERE.

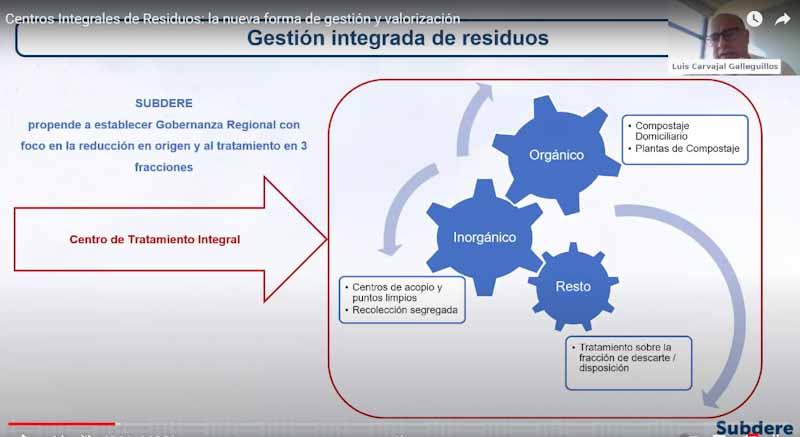

Además, subrayó que en la gestión integral de residuos “la idea es disminuir lo que más podamos aquella fracción que no podemos transformar, aquella fracción a la que no podemos entregarle valor. Por eso la idea es hacer esta separación, poder trabajar con los compostajes domiciliarios y las plantas de compostaje, apuntando a que la menor cantidad sea el descarte de la disposición”.

“Hoy en día calculamos que se gestiona en torno a un 5% de los residuos generados. Entonces, hoy es un impacto menor, pero que puede ir ascendiendo de forma importante, si lo miramos como un sistema integrado. No necesariamente mirando el sitio donde tratamos los residuos de diferentes formas, sino que la idea es llegar finalmente con menos residuos, gastar menos en el transporte y eso nos permitiría justamente aumentar estos porcentajes, aunque no necesariamente en un centro”, detalló el panelista.

“Los esfuerzos de inversión rondan los 50 mil millones de pesos, pero sobre todo el tiempo invertido es complejo. Esto implica traspaso de administraciones, tanto de presidentes, como de alcaldes, y también senadores y diputados. Y es aquí donde se pone difícil el tema, porque aunque todos tenemos la claridad que necesitamos mejorar la calidad de los residuos, no conozco ninguna comuna que esté dispuesta a recibir residuos, a instalar un nuevo sitio y menos que vengan a entregar residuos de otras comunas o de otras regiones”, manifestó Luis Carvajal.

“Solo en operar nuestros residuos gastamos 418 mil millones, una cantidad bastante brutal, por decirlo de alguna forma. Y el 74% de estos recursos se van en la recolección y en el transporte”.

La experiencia de Consorcio Santa Marta

Giselle Carrasco, por su parte, expuso cómo operan los Centros de Gestión de Residuos de Consorcio Santa Marta, en la Región Metropolitana desde 2002 y en la Región de Antofagasta desde 2019. “Ambas instalaciones atienden a una población de más de cuatro millones de habitantes. El 80% de nuestros residuos son municipales y 20% de residuos corresponden a particulares”, indicó.

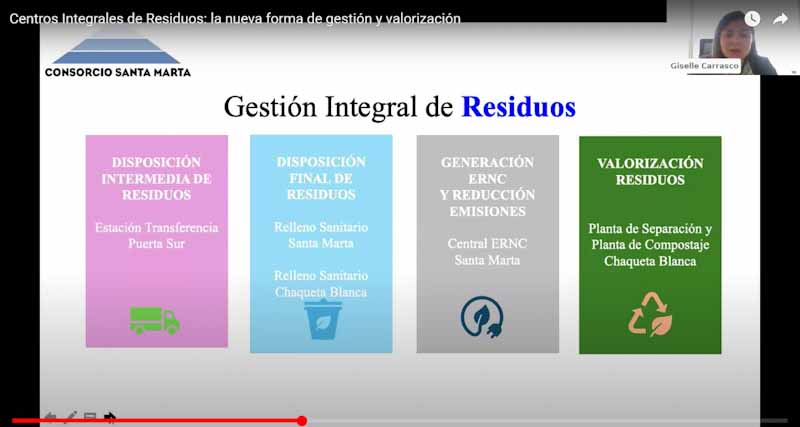

“Realizamos una gestión integral de los residuos en la Región Metropolitana. Contamos con una estación de transferencia intermedia, ubicada en un punto estratégico de la zona sur, que permite un beneficio económico y un ahorro importante en los tiempos. Lo que hace la estación intermedia es recepcionar estos residuos de los camiones recolectores y descargar a semirremolques de mayor capacidad, los que son trasladados al relleno sanitario, que está un poco más alejado. Estos semirremolques tienen la equivalencia de tres camiones recolectores”, señaló la encargada de Medio Ambiente del Consorcio Santa Marta.

“Y el Relleno Sanitario Santa Marta es una instalación que está aprobada y calificada ambientalmente, en la que recepcionamos mensualmente 120 mil toneladas aproximadamente. Santa Marta hace más de 10 años ya utiliza el concepto de la valorización, porque si bien todo llega a disposición final, a partir de la degradación de la materia orgánica generamos energía en una central de energía renovable no convencional”, aclaró.

En cuanto al Relleno Sanitario “Chaqueta Blanca”, ubicado en la Región de Antofagasta, se trata de un Centro de Tratamiento Integral con los tres flujos propios de esta categoría. “Tenemos una planta de separación de materiales reciclables, una planta de compostaje que trata el material orgánico y el descarte al relleno sanitario”.

“Efectivamente hoy la pirámide está invertida y el mayor porcentaje va a relleno sanitario, pero justamente como son soluciones a largo plazo, esperamos en no tantos años, con todas estas competencias o entrada de nuevos actores, como la implementación de la ley REP, poder invertir esta pirámide y que quizás el mayor porcentaje vaya a estas plantas de separación y compostaje, mientras que únicamente el descarte vaya a los rellenos sanitarios, permitiendo también aumentar su vida útil. Actualmente, tiene una vida útil por 20 años y nosotros recepcionamos aproximadamente 20 mil toneladas de la comuna de Antofagasta”, expresó la integrante del Consorcio Santa Marta.

“Hoy día estamos trabajando hacia la valorización de residuos, recuperando cartón y papel, plásticos, latas de aluminio y metales. En 2023 ingresaron a la planta 350 toneladas aproximadamente, de las cuales 70 toneladas fueron recuperadas, o sea, retornaron como valorización. La planta tiene una eficiencia de un 20% aproximadamente de lo que se recupera”, detalló Giselle Carrasco, quien indica que actualmente están trabajando para que la Región Metropolitana también tenga un Centro de Tratamiento Integral que pueda considerar los tres flujos.

“Estamos trabajando hacia la valorización de residuos, recuperando cartón y papel, plásticos, latas de aluminio y metales. En 2023 ingresaron a la planta (de Antofagasta) 350 toneladas aproximadamente, de las cuales 70 toneladas fueron recuperadas, o sea, retornaron como valorización. La planta tiene una eficiencia de un 20% aproximadamente de lo que se recupera”.

Dificultades sobre el territorio

Los distintos panelistas coincidieron en que uno de los mayores conflictos es encontrar lugares donde puedan instalar estas plantas para residuos. “El emplazamiento óptimo es un sector alejado, sin vientos, sin acuíferos cerca, con buenos accesos, que sea barato y eso está difícil de lograr. Entonces, siempre vamos a tener problemas de la localización de los sitios en donde vamos a disponer lo que nos queda de los residuos o donde los vamos a tratar”, advirtió Luis Carvajal.

“Diría que es un problema que no tiene muchas soluciones. Pero sí es importante, al encontrar un sitio, que podamos trabajar de buena manera con la comunidad para que tenga las retribuciones que corresponde. Porque al final, cualquier comunidad cercana va a tener un impacto en sus inversiones. Cualquier vivienda cerca adonde se traten los residuos, va a bajar el valor”, subrayó el funcionario de SUBDERE.

Pero, una vez ya instalada la planta en cuestión, se desprenden otros problemas, según comentó la encargada de Medio Ambiente del Consorcio Santa Marta. “En Antofagasta, si bien el lugar está un poco alejado de la ciudad, estamos emplazados al lado de una reserva de aves, por lo que se generan nuevas dificultades con las que uno tiene que hacer muchas gestiones”, explicó Giselle Carrasco, quien destacó que estos lugares todavía son “muy mal mirados”.

“En el caso de la Región Metropolitana se hizo un trabajo muy importante con la comunidad cercana y a todos los invitamos a conocer el relleno, porque muchas veces las personas hablan desde el desconocimiento. Pero cuando van quedan gratamente sorprendidas, porque el manejo no es el que ellos se imaginaban. En el fondo, si estos centros son bien manejados, no debería tener mayor relevancia para la vida diaria”, recalcó Giselle Carrasco.

Una opinión que también comparte Antonia Biggs, de ANIR, en base a su experiencia. “En países desarrollados puedes tener al lado de tu edificio una planta de valorización energética, sin ningún olor, sin ninguna intervención. Incluso, son lugares bonitos que puedes visitar. Pero, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos transmitir que estos son centros necesarios? Que son lugares para procesar y recuperar estos materiales, y para transformarlos y volver a insertarlos en la economía, evitando incluso la extracción de recursos naturales. Hay un lado positivo del que nadie habla, pero que es muy necesario”, afirmó la gerenta general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje.

“Cuando uno mira cómo lo han hecho otros países, existen alianzas público-privadas para la gestión de los residuos domiciliarios. Y habría que explorar esa posibilidad. Además, cuando se habla de la especialización, ahí también se podría abrir la opción del trabajo público-privado”.

Barreras y desafíos

Más allá de la dificultad para encontrar terrenos, también hay barreras desde la promoción, los costos y la ejecución de estos proyectos.

“¿Qué alcalde está dispuesto a decirle a sus ciudadanos que les va a subir el costo de los derechos de aseo? Yo no conozco a ninguno y menos en un año electoral. Entonces, se nos va reduciendo nuestra contraparte que debiese promover este tema. Creo que tal vez necesitamos que se trabaje a mediano- largo plazo. Por ejemplo, si pensamos en los próximos ocho años, para todo político ocho años es lejano”, señaló Luis Carvajal.

“Pero lo que sí va a ocurrir, es que al gobierno que le toque afrontar esto en esos ocho años, va a ser el malo. Aplique la fórmula que aplique, va a ser malo. Pero también hay otro gran problema, que tiene que ver con las familias que efectivamente no pueden pagar. O sea, si hay familias que reciben un subsidio para el pago del agua potable, ¿por qué les vas a cobrar más por los residuos que están generando? Es contradictorio. Entonces, yo entiendo que tenemos que avanzar hacia allá, pero aún tenemos muchas brechas no resueltas”, reconoció el funcionario de la SUBDERE.

“Y también tenemos una dificultad desde el punto de vista de las capacidades. Las municipalidades, que tienen el tema a cargo, tienen además múltiples tareas que abordar. Entonces, generar infraestructura en esta línea requiere mucha especialización, algo que es escaso a nivel municipal, y retarda la generación de las propuestas de inversión”, apuntó Luis Carvajal, añadiendo que lo mismo ocurre a nivel de los Gobiernos Regionales.

Giselle Carrasco destacó otras barreras y desafíos por sortear en camino a avanzar hacia una mejor experiencia, por ejemplo, las exigencias que se requieren para obtener los permisos para el desarrollo de estos proyectos. “Otro desafío importante es el desarrollo de la economía local, porque va de la mano con la dificultad logística que tenemos hoy como barrera. Además, considero importante que el Decreto Supremo 189, que actualmente se encuentra en revisión, pueda incorporar el concepto de reutilización. Hoy día no lo considera, pero sería ideal para que así converse con la ley REP y con todas las nuevas normativas, para que estos proyectos sean sostenibles y puedan funcionar”, indicó la encargada de Medio Ambiente del Consorcio Santa Marta.

Finalmente, los panelistas concordaron en la idea de fortalecer la alianza público-privada en materia de gestión de residuos. “Entendemos que la inversión privada es la que acelera estos procesos. Una solución pública dura entre ocho a doce, una inversión privada podría durar dos años. La diferencia está justamente en los permisos ambientales, lo que acorta bastante las distancias”, postuló Luis Carvajal.

“Efectivamente cuando uno mira hacia afuera, cómo lo han hecho otros países, existen alianzas público-privadas para la gestión de los residuos domiciliarios. Y habría que explorar esa posibilidad. Además, cuando se habla de la especialización, ahí también se podría abrir la posibilidad del trabajo público-privado. Hay grandes empresas privadas en Chile, que quizás partieron como empresas familiares en la gestión de residuos, por lo que hay mucho conocimiento, mucha trayectoria y mucha experiencia que se puede compartir. Es algo que nosotros majaderamente hemos dicho en varias instancias”, sentenció Antonia Biggs.

El seminario se puede ver completo en el siguiente enlace: