Estación Patagonia: un refugio para la ciencia entre fiordos y bosques vírgenes

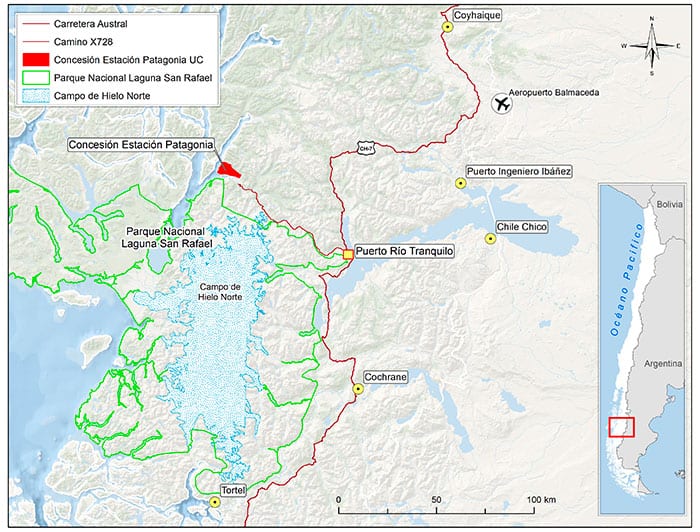

La Estación Patagonia de Investigaciones Interdisciplinarias UC (EPII-UC), administrada por el Instituto de Geografía de ese plantel, se ubica en un prístino y aislado sitio dentro del Valle Exploradores, en la Región de Aysén. En este estratégico espacio, investigadores de diferentes áreas exploran las variables que podrían sufrir cambios debido a las actividades humanas que se vienen realizando, cada vez con mayor intensidad en el valle. El sitio es un polo clave para analizar los impactos del cambio climático en los ecosistemas australes y recientemente renovó la concesión para ocupar esos terrenos fiscales hasta 2035. También mantiene vigente un convenio con DOE, entidad que les proporciona valiosa información para sus estudios.

Cuando la Universidad Católica (UC) solicitó la concesión de unos prístinos territorios fiscales en la Patagonia chilena, los investigadores del Instituto de Geografía de esa casa de estudios presumían que en ese lugar habría importantes transformaciones. Era el año 2009 y el Valle Exploradores, al poniente de Puerto Río Tranquilo, en la Región de Aysén, aún no tenía conexión terrestre y solo se podía recorrer a lomo de caballo. Pero a esa altura ya había vientos de cambio por la cantidad de turistas que frecuentaba la Laguna San Rafael.

“Se preveía. Lo teníamos súper claro, ya estaba sucediendo. Cuando conocimos el lugar, un camino a la Laguna San Rafael se estaba construyendo. Queríamos que fuera un estratégico en torno a los procesos de cambio. Explorarlo desde el mundo de la geografía en torno a las transformaciones de territorio y de cambio global. Sabíamos que iba a haber un flujo de turismo a la Laguna”, dice Alejandro Salazar, director de la Estación Patagonia de Investigaciones Interdisciplinarias UC (EPII-UC) y académico del citado instituto, sobre los orígenes de este sitio clave en la investigación sobre los ecosistemas australes.

Luego de que el Ministerio de Bienes Nacionales le otorgara a la UC esos terrenos en concesión hace 11 años, la Estación Patagonia se empezó a construir en 2015 y hace menos de un año terminó sus obras en un lugar muy apartado de la Patagonia, rodeado de fiordos, canales, ríos y bosques vírgenes. En medio de la salvaje naturaleza del extremo sur de Chile, este espacio científico inserto en 5.079 hectáreas del valle busca “transmitir la relevancia que representa el estudio de los ambientes australes, a partir de un espacio que favorezca el desarrollo de investigaciones en el territorio patagónico, que permita el monitoreo ambiental y territorial de la concesión y del Valle Exploradores”, cita la página web del proyecto.

El centro de investigación, además, cuenta con importantes cooperaciones internacionales para llevar a cabo su misión. Uno de los más relevantes tiene que ver con su adscripción a la Red de Observatorios Hombre-Medio (OHM) del Instituto de Ecología y Medioambiente de Francia (INEE), que a su vez pertenece al Centro Nacional de Investigación Científica de ese país (CNRS). El 12 de enero de 2018 marcó un hito para la Estación Patagonia: ese día se convirtió en uno de los 12 laboratorios de Observación Hombre-Medio en el mundo, el primero en Latinoamérica. Otros están en Guyana Francesa, Portugal y Senegal, por mencionar solo algunos.

“Para nosotros es muy valioso pertenecer a esta red de observatorios. Nuestra condición estratégica nos permitió asociarnos, ya que ellos tratan de entender esas relaciones entre el ser humano y el medioambiente que están en este momento en proceso de cambios y antropización (conversión de espacios abiertos, paisajes y entornos naturales mediante la acción humana). Estamos en la red porque los caminos y accesibilidad dentro del valle van a producir un gran cambio; la idea era poder catastrar qué había antes de esos grandes cambios desde una dimensión interdisciplinaria, no solo desde lo geográfico o lo bioquímico, sino desde lo humano y desde lo turístico”, agrega Alejandro Salazar, también profesor asociado de Instituto de Geografía UC, perteneciente a la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política del plantel universitario.

“Se preveía (la transformación del paisaje por la actividad humana). Lo teníamos súper claro, ya estaba sucediendo. Cuando conocimos el lugar, un camino a la Laguna San Rafael se estaba construyendo. Queríamos que fuera un lugar estratégico en torno a los procesos de cambio. Explorarlo desde el mundo de la geografía en torno a las transformaciones de territorio y de cambio global”.

Dinámicas territoriales: la línea principal

Para detectar los cambios en el ecosistema austral a partir de la intervención humana -la salmonicultura es otra de las actividades que provoca un impacto en el sector-, Estación Patagonia cuenta con una plataforma de madera con domos, una cubierta de múltiples usos y una torre de servicios. El sistema está alimentado con paneles fotovoltaicos que proporcionan energía al espacio, lo que lo convierte en un sitio altamente inspirado por criterios de sustentabilidad. No conforme con ello, también se instaló una estación meteorológica de última tecnología.

Estación Patagonia (administrada por el Instituto de Geografía de la UC, pero con las puertas abiertas a investigadores de las facultades de Ciencias Biológicas; Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos; y Agronomía e Ingeniería Forestal) promueve tres líneas de investigación. La principal engarza a la perfección con el objetivo de analizar las modificaciones que surgen en el territorio a partir de la intervención humana: dinámicas territoriales, ambientales y herencias.

“Tiene por objetivo realizar estudios en diferentes ámbitos relacionados con la historia ambiental, los usos de suelo, turismo sustentable, actividades productivas, presión antrópica, geografía y gobernanza territorial, con el fin de comprender los procesos sociales y las repercusiones en el medio”, se lee en la descripción en el sitio web. Las otras dos líneas de investigación son: cambio ambiental global y glaciología; y dinámicas de la biodiversidad y perturbaciones.

“El valle es un lugar poco intervenido, pero la apertura de caminos y mejoramiento de puentes ha generado una gran presión con el aumento del turismo. Hay un crecimiento que hay que analizar con la capacidad de carga del Valle Exploradores”, explica Felipe Jorquera, coordinador de proyectos y logística de Estación Patagonia, quien destaca la prominente labor de la UC en el liderazgo de este espacio científico al sur del mundo, habida cuenta de que la Estación, por lo general, acoge proyectos de índole internacional.

Jorquera, geógrafo de profesión, se encuentra escribiendo una tesis de magíster respecto de este tema en la Estación, que surgió desde un proyecto FONDECYT de Alejandro Salazar. En general, el sitio alberga muchos trabajos de investigación de tesistas de pregrado o posgrado. “Yo trabajo con el concepto de la ecología política, estoy analizando el cambio en la propiedad de la tierra y los derechos de agua. Viendo cómo ha evolucionado el territorio con la compra y venta de los primeros colonos, y cómo actualmente personas externas al valle compran terrenos. Tiene que ver con la acumulación del medio natural”, agrega el investigador.

En este punto entra a tallar el DOE, el Banco de Información de Chile, empresa privada que desarrolla sistemas que capturan y procesan información, para luego ser enriquecida y dejarla disponible en plataformas de consulta inteligente. DOE mantiene vigente un convenio con Estación Patagonia para proveer información valiosa, de mucha ayuda para las investigaciones del centro científico. En particular, colaboró con la tesis de Jorquera en la entrega de información sobre derechos de propiedad y derechos de agua en la zona del Valle Exploradores.

“En DOE hemos hecho un esfuerzo por sistematizar un conjunto de información y alguna de ella coincide con el interés y líneas que aborda la Estación Patagonia, principalmente lo que dice relación con las dinámicas territoriales y el impacto de la actividad humana sobre el equilibrio del ecosistema. Cómo estas actividades industriales y turísticas van tensionando esas dinámicas ambientales. En el caso particular de esa tesis, nosotros también hemos levantado mucha información de carácter jurídico-legal, y en este caso le proveemos información respecto de los derechos de agua que se están solicitando u otorgando; si hay proyectos de exploración o explotación minera; o de cualquier otro tipo de actividad que se esté desarrollando en el territorio”, detalla Ignacio Montiglio, gerente general y socio de DOE.

Por su parte, Felipe Jorquera valora la “información relevante” provista por DOE para su tesis de investigación. “Este convenio con DOE nos permitió obtener datos sobre derechos de agua y concesiones mineras. Ver el tema de la subdivisión de los predios, quiénes son los dueños, quiénes están solicitando derechos de agua. Lo principal es determinar las relaciones de poder: si hay relación entre los propietarios de la tierra y las propiedades del agua. La ecología política viene a tensionar estas dinámicas de la sociedad y naturaleza, y cómo el ser humano ejerce presión y poder sobre los ambientes naturales”, resalta el geógrafo.

A partir de sus primeras averiguaciones, con el aporte de DOE, Jorquera ha podido identificar los puntos del Valle Exploradores donde se concentra la mayor extracción de recursos hídricos, y qué rubros de la sociedad participan. Ha podido cruzar información, mezclar variables y elementos históricos que van desde 1960 hasta 2019.

“Este convenio con DOE nos permitió obtener datos sobre derechos de agua y concesiones mineras. Ver el tema de la subdivisión de los predios, quiénes son los dueños, quiénes están solicitando derechos de agua. Lo principal es determinar las relaciones de poder: si hay relación entre los propietarios de la tierra y las propiedades del agua. La ecología política viene a tensionar estas dinámicas de la sociedad y naturaleza, y cómo el ser humano ejerce presión y poder sobre los ambientes naturales”.

Un lugar para estudiar el cambio climático

La ubicación geográfica donde se emplaza Estación Patagonia es estratégica para el análisis del ecosistema patagónico en el contexto de crisis climática. Por eso, la segunda línea de investigación del proyecto versa sobre esta temática: cambio ambiental global y glaciología. Ocurre que, en palabras de Alejandro Ramírez, “básicamente estamos en el límite norte de Campos de Hielo Norte, es un área de cambio, es el límite del área subantártica. Si estudiamos acá, es posible que tengamos mucha más claridad sobre la velocidad del cambio”.

De igual modo, a Felipe Jorquera le parece trascendental la ubicación de Estación Patagonia para estudiar el fenómeno del cambio climático. “Estamos hablando de que Campos de Hielo Norte es el más grande de Sudamérica en territorio continental. Es una gran fuente de recursos hídricos de agua dulce. En el Valle Exploradores la biodiversidad no es tanta como, por ejemplo, en la selva amazónica debido a las condiciones climáticas. Los procesos de desarrollo de la vegetación son mucho más lentos, lo que lo hace más susceptible a las transformaciones. Si hay una pérdida de bosque nativo, se demorará más en regenerar que en cualquier otro lugar del planeta”, explica el encargado de proyectos de Estación Patagonia.

A nivel de glaciología, al menos, el profesor Esteban Sagredo lidera un proyecto FONDECYT que analiza los cambios experimentados por el Glaciar Exploradores, ubicado en el valle homónimo. Es un trabajo en curso del que aún no se obtienen datos, pero procura investigar la evolución de este cuerpo de hielo con el paso del tiempo.

Por otra parte, la tercera línea de investigación de Estación Patagonia trata sobre dinámicas de la biodiversidad y perturbaciones. Y de algún modo conversa con la línea descrita anteriormente, ya que, según versa en la página web del proyecto, “en esta línea se realizan investigaciones sobre las adaptaciones y cambios que suceden en las comunidades de microorganismos en cuerpos de agua frente a las perturbaciones del ambiente circundante, tanto en ecosistemas marinos como en ecosistemas terrestres”.

En esta línea destaca la investigación de Fernando Alfaro, titulada “Variación espacio-temporal de la presencia de antibióticos en suelos y ríos del Valle Exploradores”, que se vincula con la existencia de la industria salmonera en el área. Otro tanto tiene que ver con el impacto que ejercen las especies invasoras en el ecosistema marino contra las especies nativas, debido al efecto de la salmonicultura y la pesca deportiva.

“En DOE hemos hecho un esfuerzo por sistematizar un conjunto de información y alguna de ella coincide con el interés y líneas que aborda la Estación Patagonia, principalmente lo que dice relación con las dinámicas territoriales y el impacto de la actividad humana sobre el equilibrio del ecosistema. Cómo estas actividades industriales y turísticas van tensionando esas dinámicas ambientales”.

También se están realizando estudios sobre el impacto que algunas especies carnívoras introducidas como el visón provocan en el entorno natural. Desde otra vereda, mucho más positiva, las continuas exploraciones han brindado más de una sorpresa. Por ejemplo, cuenta Alejandro Salazar, “la güiña, un carnívoro mediano, es un gato salvaje muy presente en este predio. Es una especie vulnerable, que hemos tenido posibilidades de encontrarla acá. Puede ser un indicador futuro de cuánto cambia el espacio: la tasa de güiñas”. Del mismo modo, añade Salazar, han podido pesquisar en la zona algunas especies de insectos de los que no se tenían registros de su distribución tan al sur.

Con tantos avances a la vista, Felipe Jorquera celebra la renovación de la concesión del Ministerio de Bienes Nacionales para seguir ocupando estas tierras fiscales por 15 años más. La ratificación del convenio se materializó en agosto de 2020.

“Proseguir las investigaciones hasta 2035 nos ayuda a continuar generando herramientas y metodologías que pueden ser replicadas en otro lugar. Podremos seguir construyendo senderos científicos, mejorar la infraestructura y, por qué no, que no sea solo un laboratorio para investigadores, sino un lugar más abierto”, cierra Jorquera.